广东鼎诚科技 SPR电化学联用表面等离子体共振仪(分子互作分析仪) DC-SPR 4210

2021-2023年:全球102篇CNS期刊中SPR技术统计——中国科学院分子细胞科学卓越创新中心兰姝珏&刘伟&陈铭

兰姝珏 刘伟 陈铭(化学生物学技术平台,中国科学院分子细胞科学卓越创新中心,上海

在生命科学研究领域,分子互作技术-表面等离子共振(Surface Plasmon Resonance,SPR)技术以其高灵敏度、无标记的显著优点被广泛运用于从基础研究到早期药物研发的各阶段。鉴于该技术米乐M6 米乐平台对于科学研究的重要性,本文收集了上百篇顶尖研究论文,通过分析统计研究论文中SPR技术运用的各细节,为广大科研工作者提供了从SPR实验方案设计到论文数据呈现等多方面有用的参考。希望该文能够帮助从事SPR技术科研工作者获得重复性好、可靠的研究数据,加快推动相应研究进程。关键词:

表面等离子共振技术SPR起源于上世纪初,是一种新型光学检测技术。1902年,Wood等人在一次光学实验中,首次发现了SPR现象并对其做了简单的记录。但直到39年后的1941年,一位名叫Fano的科学家才真正解释了SPR现象。之后的30年间,SPR技术并没有实质的发展,也没能投入到实际应用中去。1971年Kretschmann等人为SPR传感器结构奠定了基础,也拉开了应用SPR技术进行实验的序幕。1983年,Liedberg等人首次将SPR用于抗原抗体的反应测定并取得了成功。1987年,Knoll等人开始研究基于SPR技术的成像设施。1990年,Pharmacia Biosensor AB公司(现为Cytiva公司)开发出了首台商品化SPR仪器,为SPR技术更加广泛的应用开启了新的乐章。SPR这种光学生物传感体系具有一个用于激发和检测表面等离子体的光学系统,以及一个生物分子识别元件,用于检测和捕获样品中存在的目标分析物。光学信号检测到在识别元件上的结合分析物,这导致表面折射率的变化,并改变表面等离子体的传播常数。表面等离子共振技术无需标记即可检测各种成分,如掺假物、抗生素、生物分子、转基因食品、农药、杀虫剂、除草剂、微生物和食品中的微生物毒素。因此,SPR技术被广泛运用于生命科学的基础研究、药物研发、医学临床诊断、环境监测以及法医鉴定、食品安全监测等多个领域。SPR技术具有操作简单、灵敏度高、可以无标记地实时测量动力学数据等优点。1997年,美国食品药品监督管理局FDA批准了第一个使用SPR技术开发的抗IL-2受体人源化单克隆抗体。截至2024年,超过85%FDA获批上市的抗体药物在其研发、临床实验甚至生产中都使用到了SPR技术完成相应的工作内容。目前已有超65,000篇发表的研究论文中使用了该技术。SPR技术已成为基础科研以及生物医药领域必不可少的攻坚利器。但另一方面,SPR技术的使用成本不容忽视。鉴于此,为了让广大科研工作者在进行SPR实验时顺利获得可靠的实验结果,本文从Nature、Science和Cell这三本具有显著影响力的学术期刊杂志中收集了近三年来生命科学研究领域涉及SPR技术的102篇学术论文,并对每篇文章中SPR实验的相关细节进行了统计,浓缩出的SPR技术使用细节信息供有需求的学者们参考。

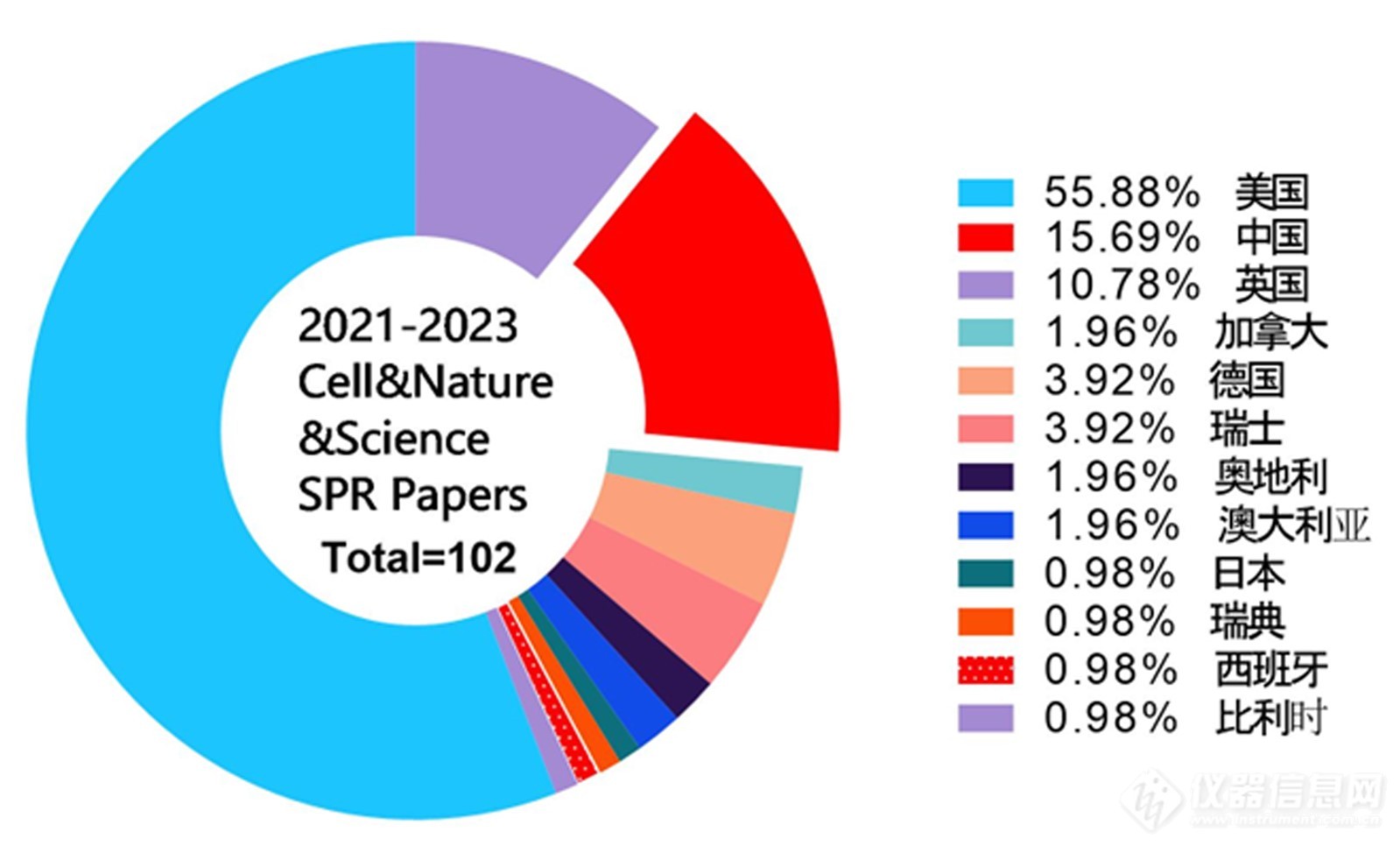

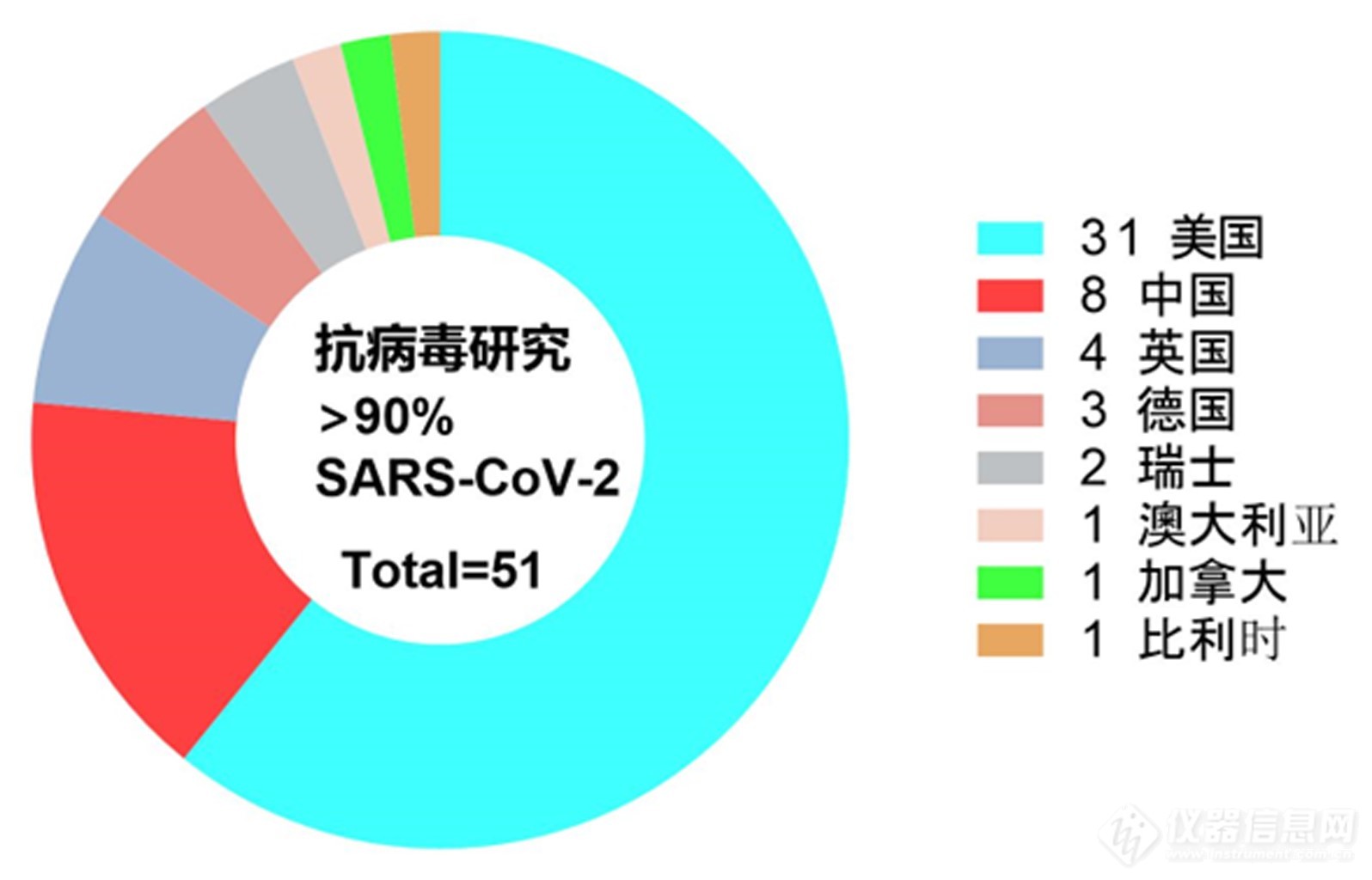

本文收集了自2021年至2023年期间,发表在Nature、Science及Cell三种国际著名学术期刊中涉及到SPR技术使用的102篇聚焦生命科学研究学术论文。其中2021年36篇,2022年43篇,2023年锐减到23篇。涵盖Cell 杂志33篇论文,Nature杂志40篇以及Science杂志29篇论文。其中有96篇文章来自学术界,6篇文章源自生物公司。如图一所示,102篇研究论文中使用SPR技术最频繁的是美国学者,其次是中国学者。有一半的论文使用SPR技术进行抗病毒研究,例如病毒抗原、抗体亲和力测定,或者病毒抗原的抗体筛选。由于新型冠状病毒造成的全球疫情缘故,在这些抗病毒研究中超过90%聚焦于SARS-CoV-2病毒的抗体研究。在抗新冠病毒研究中,美国学者使用SPR技术发表的研究论文数量占比约60%,远高于中国学者,该统计结果如图二所示。图一:所收集的研究论文国家来源统计

图二:利用SPR技术开展抗SARS-CoV-2新型冠状病毒研究的国家来源统计

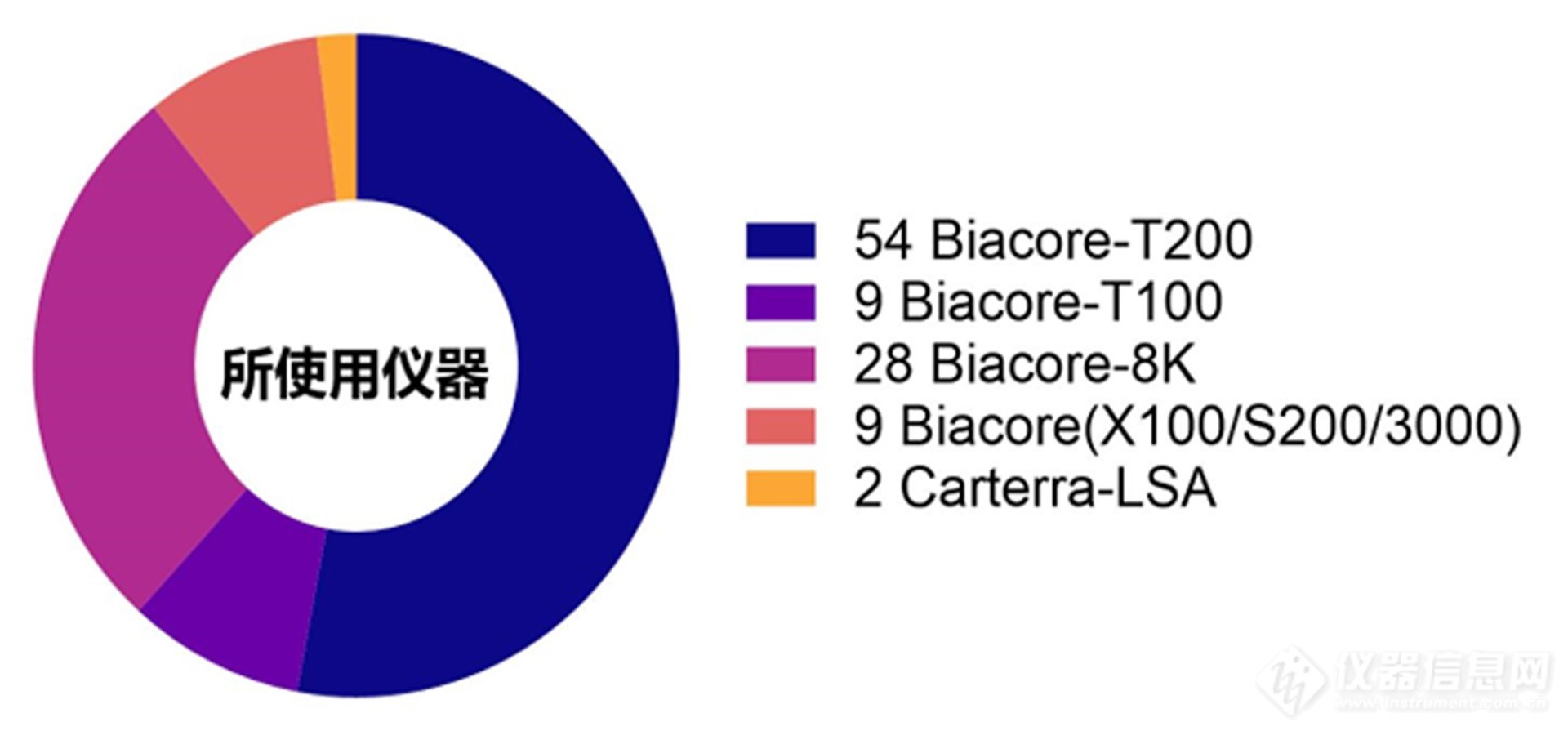

通过统计研究论文中所使用的SPR技术仪器类型可以看到,使用频率最高的是Biacore T200机型,其次是具备高通量性能的Biacore 8K机型,之后是Biacore T100 (Biacore T200的前身), 以及Biacore X100、Biacore S200、Biacore 3000。该统计结果一定程度上反映了仪器的性能稳定性,以及仪器操作灵活便捷程度。当需要进行更高通量、更大规模的抗体筛选以及抗原、抗体结合解离特性表征时可采用Carterra-LSA仪器(图四)。

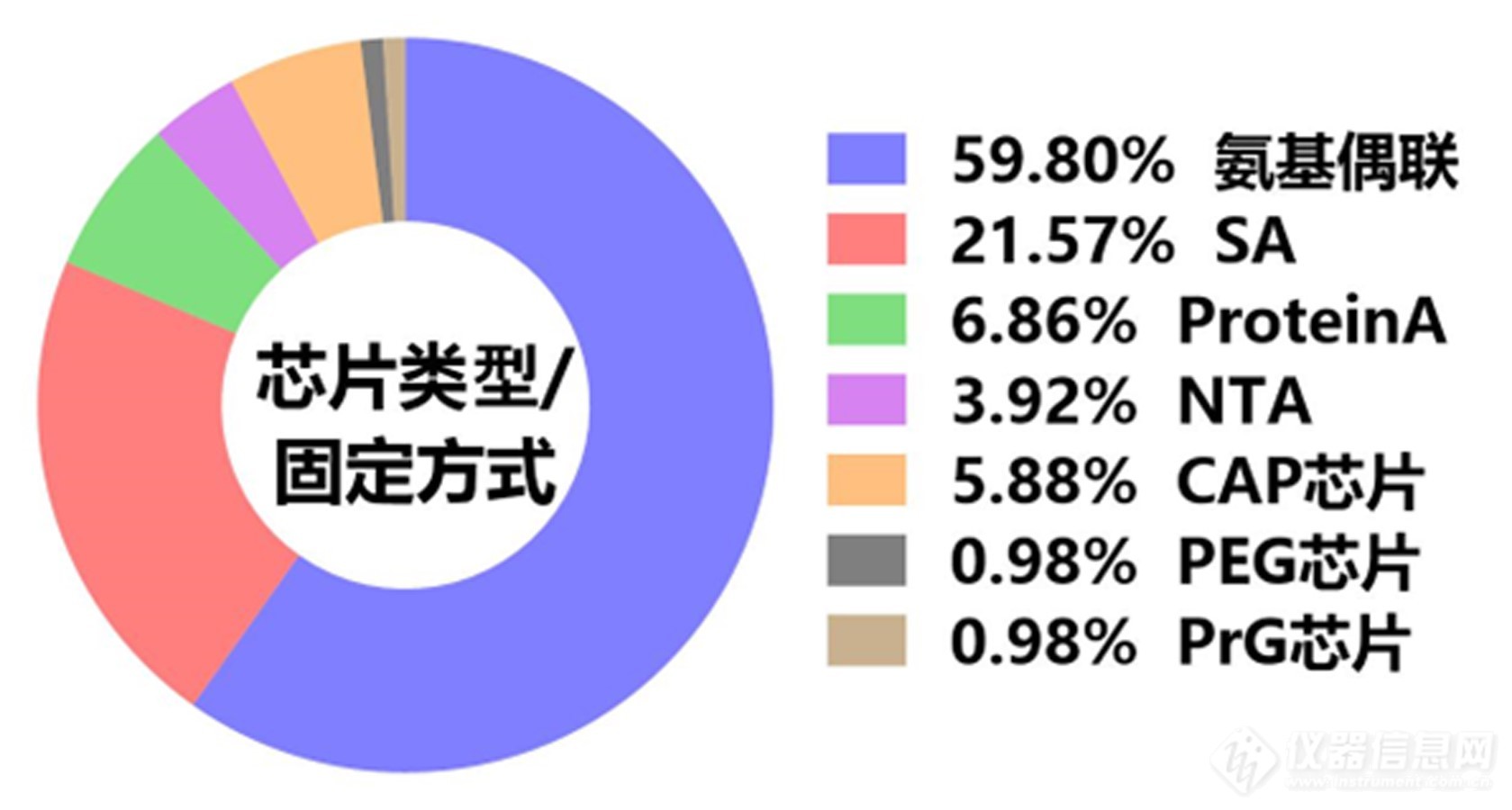

在SPR实验细节方面,超过半数的研究通过氨基偶联方式来固定配体蛋白,超过五分之一的研究是通过链霉亲和素SA蛋白与生物素标记的配体相连方式固定(图五)。不足百分之二十的研究在实验中采用了PrA芯片、CAP芯片等捕获方式来进行配体固定。61项通过氨基偶联法固定配体的实验中,56项实验采用了CM5芯片, 2项实验使用了CM7芯片,另有2项实验使用了C1芯片,1项实验采用了C4芯片。综合以上统计结果发现,在所调研的研究论文中,绝大部分实验都选择了偶联牢固程度高、偶联量高的方式来开展SPR实验。

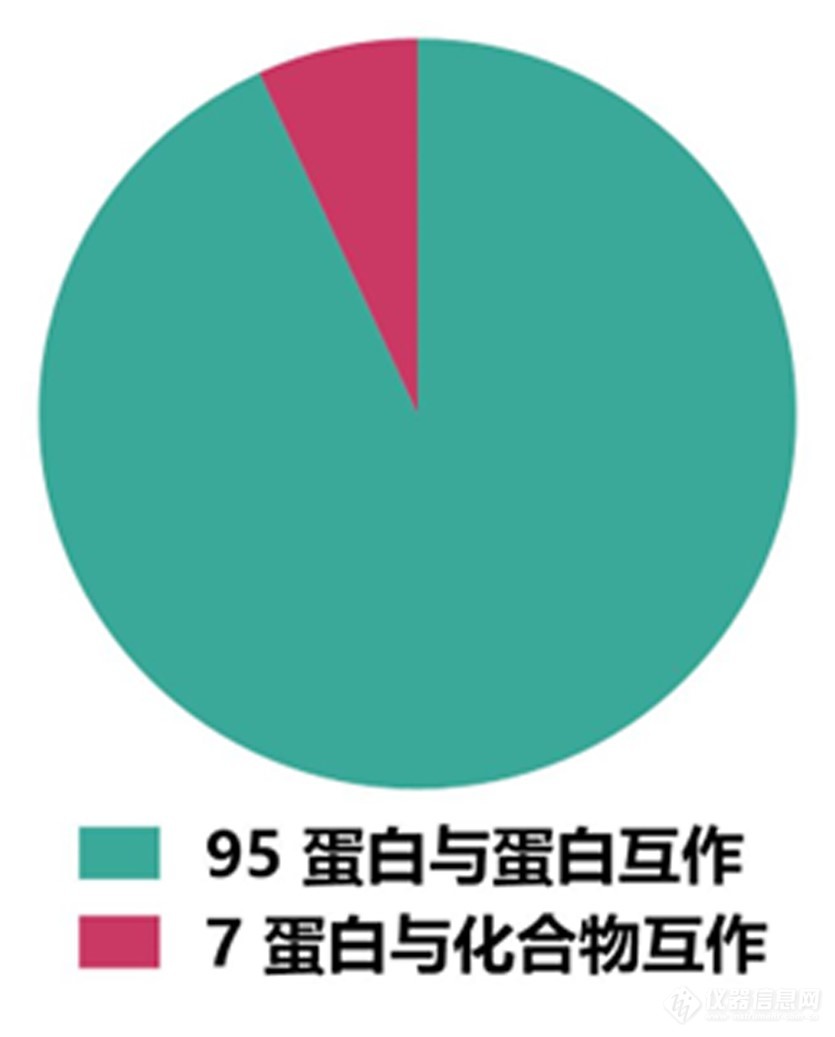

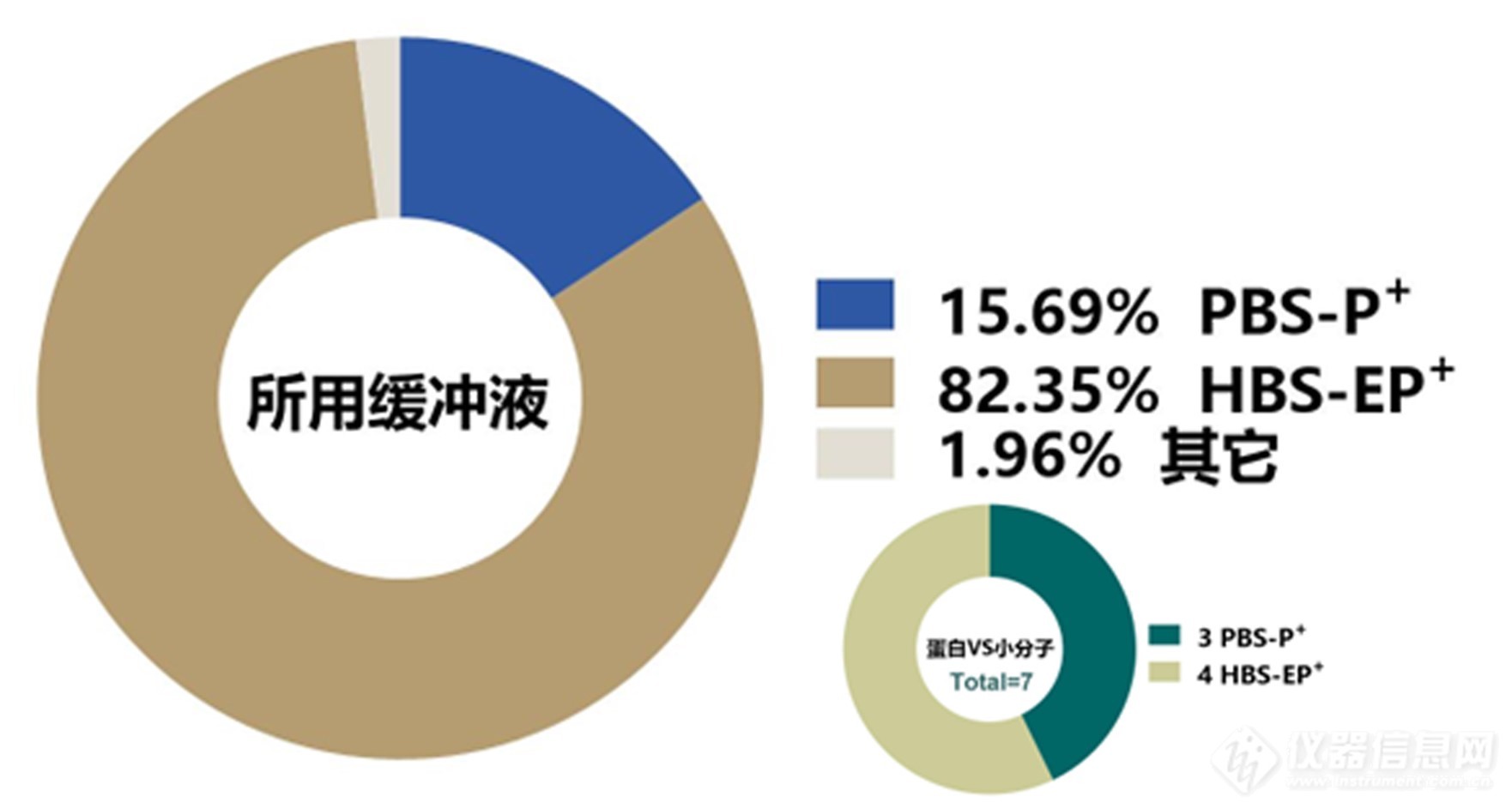

SPR实验中选择合适的运行缓冲液往往有助于产生可靠的检测结果。相反,如果运行缓冲液选择不当,则有可能导致实验失败。通过统计,我们发现超过80%的研究论文中SPR实验运行缓冲液为HBS-EP+,约16%的SPR实验运行缓冲液为PBS-P+。在前面所述的7项研究蛋白与小分子亲和特征的SPR实验中,有4例使用了HBS-EP+运行缓冲液,3例使用了PBS-P+运行缓冲液(图六)。该统计结果提示,在进行蛋白与蛋白互作亲和力检测时,HBS-EP+可以作为实验所需运行缓冲液的首选;而针对蛋白与小分子的互作特征研究而言,两种缓冲液都可考虑作为运行缓冲液。

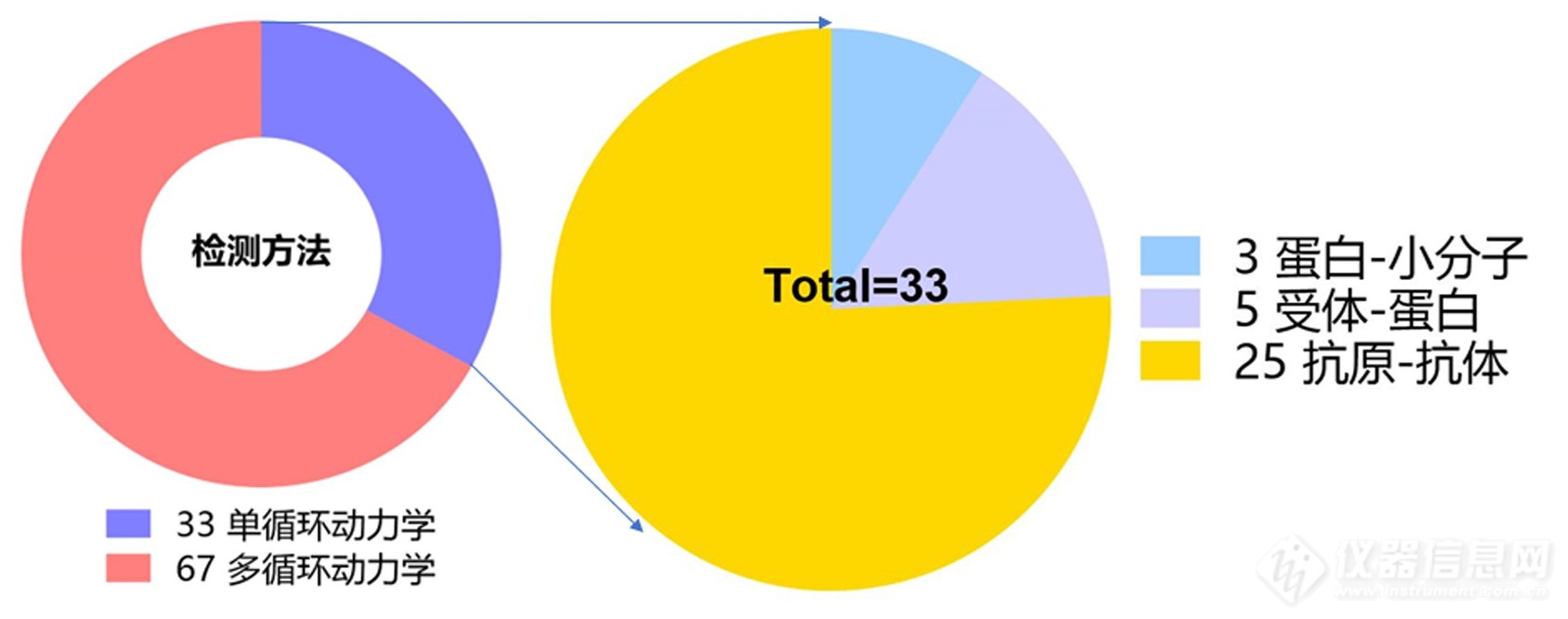

在利用SPR技术进行生物分子间结合亲和力检测的时候,分析物进样可以采取单循环(single-cycle)模式或者多循环(Multi-cycle)模式。单循环动力学检测方法适用于快速筛选和初步动力学参数的估计,而多循环动力学检测方法则可更精准地检测分子间互作的动力学参数。当分析物样品量有限,或者分析物与配体结合后的解离速度非常慢时,可以考虑采用单循环动力学方法来实验。如图 七所示,在收集的研究论文中,有33例SPR实验采用了单循环动力学方法来检测分析参数,67例SPR实验采用了多循环动力学检测方法来获得动力学参数。在33例采用单循环动力学模式的研究对象中,四分之三为针对抗原抗体亲和力表征,5例为受体与蛋白亲和力表征,3例为蛋白与小分子互作检测。这一统计结果提示在进行抗原与抗体亲和力表征SPR实验中,可通过单循环动力学检测方法来开展快速筛选以及初步动力学参数检测。

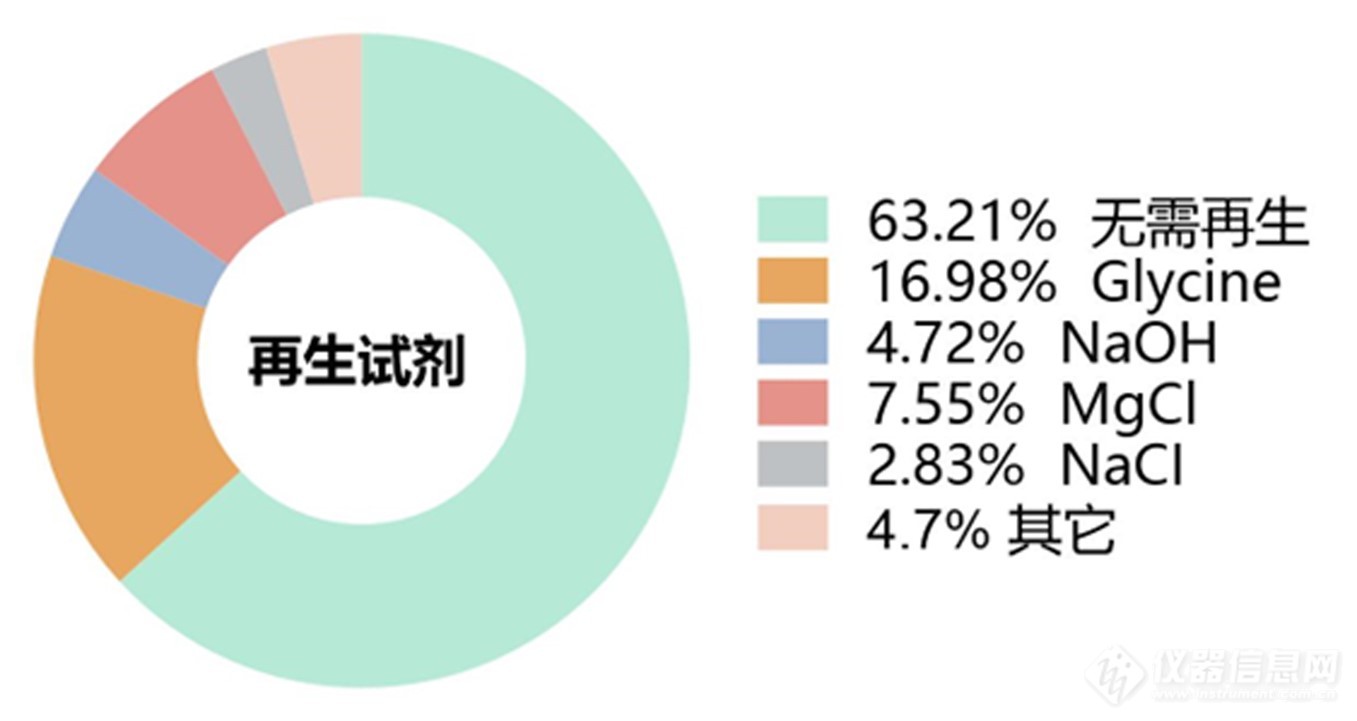

在多循环动力学检测过程中,通常会涉及到再生试剂的使用。再生试剂的使用是为了在每次分析循环后从传感芯片表面去除结合的残留分析物,以便为下一个分析循环做准备,同时也可充分保证下一个分析循环的基线平稳。但常用的再生试剂通常是强酸、强碱以及高浓度盐溶液等,这些再生试剂因条件剧烈,其在芯片再生过程中容易造成固定在芯片表面的配体蛋白失活,最终导致实验失败。因此,替代再生步骤的温和处理方案是不使用再生试剂,仅通过长时间的运行缓冲液的冲洗来尽可能去除上一个分析循环中残留的分析物。从本文统计图八来看,约66%的SPR实验没有使用再生试剂,这其中除33例因采用单循环动力学实验而无需再生过程以外,有近一半的多循环动力学检测实验并没有使用再生试剂。再生试剂中使用频率最高的是不同pH值甘氨酸-盐酸溶液例如:10mM Glycine-HCl (pH1, pH1.5, pH2.0, pH2.5, pH3.0);其次是不同浓度的氯化镁例如:2M MgCl2, 3M MgCl2, 4M MgCl2;以及不同浓度的强碱NaOH例如:5mM NaOH, 25mM NaOH, 50mM NaOH;此外,还有SPR实验中使用500mM NaCl, 1M NaCl, 0.35 M EDTA and 0.1 M NaOH, 10 mM sodium acetate (pH 5.0) containing 1 M NaCl, Phosphoric acid 1.7%, 50% isopropanol以及1 M NaCl and 50 mM NaOH来进行再米乐M6 米乐平台生。

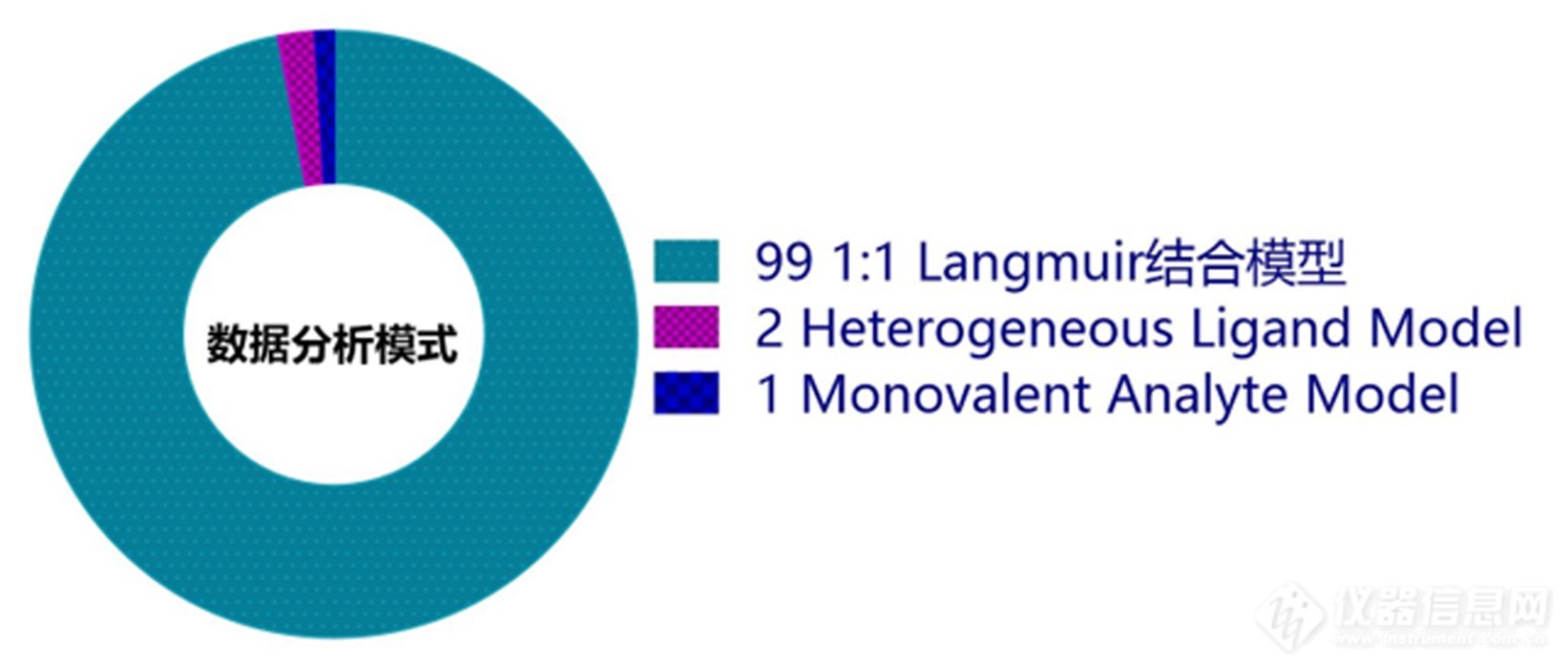

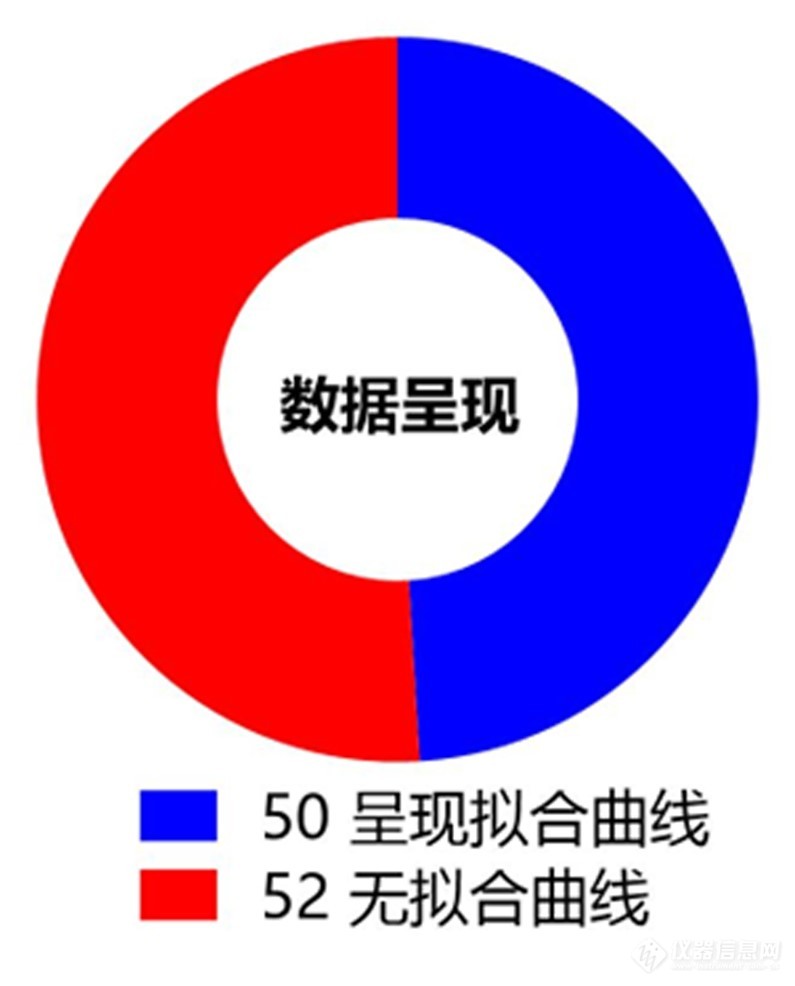

在SPR实验数据分析时的拟合曲线可以获得结合速率常数(Ka)、解离速率常数(Kd)和亲和力(KD)这些描述了分子间的动力学特性和结合强度的参数,从而更好地理解实验结果。通过分析拟合曲线与原始传感曲线的紧密或是离散程度以及Chi2值,可以判断拟合的可靠程度。如图十所示,所有统计的研究论文中,有超过一半的SPR实验结果没有呈现拟合曲线,由此说明在发表文章时,SPR实验数据传感图中呈现拟合曲线并不是必须的,但推荐使用。

本文通过分析顶尖学术期刊收集的102篇研究论文中SPR实验各细节,从研究团队来源、研究对象到实验所用分析机型、配体固定方式、缓冲液、再生条件、拟合方式、结果呈现方式,综述了SPR技术运用概况及其实验注意要点。帮助读者对SPR技术在生命科学研究领域的运用有相对更全面的了解。为了方便读者能够获取更多的SPR实验细节,作者在文末参考文献处添加所有102篇调研的研究论文信息。致谢

作者感谢Cytiva公司孔伟博士帮忙收集大量的SPR技术相关研究论文,以及在SPR实验时所提供的卓有成效的技术支持。参考文献